La Construction de la Cathédrale d'Amiens

D'après les textes, le fondateur de l'église d'Amiens s'appelait Firmin, originaire d'une famille sénatoriale de la région de Pampelune, dans l'actuelle Espagne. Arrivé à Amiens, il y opéra de nombreuses conversions avant d'être martyrisé. Sans doute faut-il situer cette épisode à la fin du III ème siècle ou au début du siècle suivant, avant que le christianisme ne devienne sous l'empereur Constantin religion officielle. Aux origines du christianisme à Amiens se place également le récit de la charité de Saint Martin , ce soldat romain qui durant l'hiver 353 partagea son manteau avec un mendiant qu'il rencontra à la porte de la ville , geste qui allait décider de sa conversion.

Plusieurs édifices se sont déjà succédés sur le site lorsqu'est entamée en 1220 la construction de la Cathédrale actuelle. L'église du VII ème siècle et que la tradition attribue à l'évêque Saint Sauve survécut-elle aux expéditions normandes qui frappèrent la ville à plusieurs reprises à partir du IX ème siècle ? Un ancien martyrologe nous apprends que le feu détruisit en 1019 l'édifice qui existait alors. La Cathédrale qui lui succéda périt à son tour en 1137 dans un incendie qui détruisit la majeure partie de la ville. Une nouvelle construction s'éleva bientôt, qui fut consacrée par l'archevêque de Reims Samson en 1152, ce qui suppose une reconstruction très rapide. C'est dans cette Cathédrale qu'en 1193 Philippe Auguste épousa Ingeburge, soeur du roi du Danemark. Mais cet édifice fut à son tour la proie des flammes peu avant 1220

En ce début du XIII ème siècle Amiens était une ville prospère qui tirait parti de sa proximité tant avec les Flandres, à la riche activité drapière, qu'avec les foires de Champagne. Mais ce qui assurait à son aristocratie marchande la base de sa fortune était le commerce de la Guède , utilisée pour la teinture des draps, et dont elle avait le quasi-monopole. L'importance des marchands de Guède est encore inscrite dans les pierres de la Cathédrale, ou une des chapelles construites au XIV ème siècle contre les bas cotés de la nef à leurs frais, cependant qu'à l'extérieur, sur le pilier jouxtant cette chapelle, une sculpture représente ces marchands dans l'exercice de leur activité. Amiens possédait une commune, dont les pouvoirs judiciaires, confiés aux baillis, furent solennellement confirmés par Philippe-auguste en 1185. on s'est plu au XIX ème siècle à voir dans les cathédrales la manifestations de l'esprit communal et la fierté des bourgeois qui se seraient livrés entre villes à une compétition pour la flèche la haute. Nous pensons aujourd'hui que la ferveur spirituelles motivait seule les dons, et que le clergé n'a jamais cessé de garder l'entier l'entier contrôle sur ces constructions, mais celles-ci n'auraient jamais été possibles sans un climat général de prospérité, dont profitèrent les revenus de l'évêque et ceux du chapitre. De plus lorsque cette source ordinaire de financement du chantier venait à baisser, comme en 1240, peut-être à la suite de difficultés économiques, on portait en procession les reliques de Saint Honoré à travers le diocèse afin de recueillir les offrandes. Amiens avait la chance de disposer d'un grand prélat en la personne d' Evrard de Fouilloy , monté en 1211 sur le trône épiscopal, et proche parent de Guillaume de Joinville, archevêque de Reims. L'évêque d'Amiens n'avait pas, comme en d'autres cités, accaparé les pouvoirs comtaux. En 1185, Amiens avait fait retour au domaine royal après le décès de la comtesse Elisabeth de Vermandois . Un autre personnage important au moment ou fut décidée de la reconstruction était Jean de Boubers , doyen du chapitre depuis 1218, issu de la famille des comtes de Ponthieu et futur archevêque de Besançon. Pour mener à bien l'entreprise projetée, il fallait une égale grandeur de vues et une étroite collaboration entre l'évêque Evrard et son chapitre.

L'analyse attentive des pierres de la Cathédrale menée par l'historien Stephen Murray montre que le plan arrêté fut très vite mis en oeuvre dans ses différentes parties et que la construction des parties basses, tant de la nef que du chœur, fut menée d'un seul jet. Il fallait pour arriver à ce rapide résultat une forte volonté, lorsque l'on sait les obstacles à faire disparaître pour permettre à la nouvelle construction de s'élever. C'était tout d'abord l'ancien mur de la ville, construit, nous l'avons dit, au IV ème siècle. Mais lorsqu'est entreprise la reconstruction de la Cathédrale celui-ci est désaffectée depuis une trentaine d'années, le rempart ayant été repoussé plus à l'est sous la poussée de l'urbanisation. l'emplacement de l'ancienne muraille allait être occupé par l'entrée du chœur. Quant aux anciens fossés, ils nécessitèrent des fondations plus importantes, avec des radiers de sept mètres de profondeur, retrouvés par Viollet-le-Duc lors de ses restaurations , et dont on a cru, peut-être abusivement qu'ils s'étendent à tout le reste de l'édifice. Un second obstacle était posé par l'ancienne église-soeur de la Cathédrale, Saint-Firmin le confesseur. Une charte de 1236 nous apprend qu'elle gênait l'implantation prévue pour la Cathédrale, sans que l'on sache précisément ou elle était située, vraisemblablement à l'emplacement du bras nord du transept. Les historiens ont cru que Saint Firmin ne fut détruit qu'après 1236, et que cette date marquait l'ouverture d'une seconde campagne de travaux, précédemment interrompus pendant quelques années. Mais il se pourrait bien que l'église ait été détruite dés le début de la construction, ce qui paraît logique, Saint Firmin ne dépendant que de l'évêque et des chanoines, qui pouvaient donc en disposer comme ils l'entendaient. Dans le réaménagement du parcellaire nécessité par le plan de la nouvelle cathédrale, le seul problème sérieux semble avoir été causé par le transfert dans le quartier Saint-Leu de l' Hôtel-dieu , logé à l'étroit entre la Cathédrale et la rivière du Hocquet. Pour ce déplacement l'évêque et les chanoines durent obtenir le consentement des habitants. A l'emplacement de l' Hôtel-Dieu devait s'élever la nouvelle église Saint-Firmin, mais il faut croire que son entreprise s'étendait jusqu'à l'endroit prévu pour l'édification de la façade, ce qui aurait bloqué les travaux et expliquerait le curieux raccordement à la nef de la façade actuelle. Celle-ci ne serait pas alors celle prévue par Robert de Luzarches, le premier architecte de la Cathédrale, et le plan barlong des tours de la façade n'a pas fini de susciter les hypothèses les plus diverses.

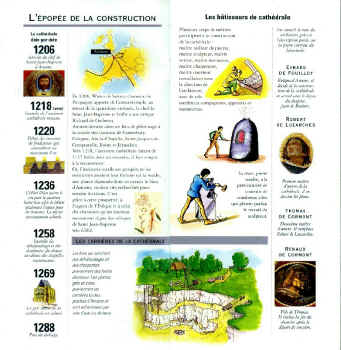

La date de 1220, marquant le début des travaux, est connue par une inscription gravée sur le labyrinthe inscrit dans le pavage de la nef. On a longtemps cru, en s'appuyant sur les différences stylistiques des parties hautes de l'édifice, que la reconstruction avait commencé pas la nef, ce qui était d'ailleurs peu fréquent. Mais un examen attentif des bases des piliers a amené récemment à penser que les travaux ont commencé en 1220 par la croisée du transept, pour s'étendre rapidement aux murs des collatéraux de la nef et du transept, ceux du chœur étant entrepris dans la foulée, dés les années 1225, tandis que ceux du déambulatoire et des chapelles rayonnantes ne commencèrent à s'élever que dix ans plus tard. A quelques détails de constructions qui ne se retrouvent pas par la suite, on peut penser que les premières travées de collatéral à être voûtées furent celles situées à la rencontre de la nef et du bras sud du transept, sans doute dés 1230. Durant le quinze premières années les travaux furent poussés très activement, selon les plans établis par Robert de Luzarches, et bien que celui-ci ait été remplacé à une date que l'on ne peut préciser par Thomas de Cormont. Le premier architecte de la cathédrale semble s'être formé dans la région de Laon et Soissons, car les cathédrales de ces deux villes ont fourni le dessin des bases de piliers de celle d'Amiens.

Robert de Luzarches vit-il s'élever les portails de la façade occidentale ? La chronologie de cette dernière est des plus complexes et des plus controversées. On s'est longtemps accordé à penser que les portails avaient été élevés dés les années 1225, ce qui suppose que le plan barlong des tour était prévu dés l'origine. Mais en s'appuyant sur les défauts de liaison entre les premiers piliers de la nef et le mur formant le revers de la façade, Alain Erlande-Brandeburg voit dans celle-ci un placage réalisé seulement à partir de1236. Au dessus des portails, les fenêtres subsistant derrière les deuxième et troisième niveaux lui font également penser que celle-ci, dont la galerie des rois, sont des adjonctions postérieures à la façade primitive, destinées à masquer un mur qui devait paraître trop nu. C'est aux alentours de 1240 qu'il faut placer la construction des parties hautes de la nef, dont le dessin des fenêtres témoigne déja d'une évolution stylistique par rapport à celles des bas cotés. Le voûtement fut sans doute achevé vers 1245, mais il n'avait peut-être pas été prévu à l'origine de lancer les voûtes à une hauteur de 42m30 : les arcs visibles derrière l'arcature du triforium, et destinés sans doute à éclairer celui-ci, ont finalement été bouchés pour renforcer la solidité du mur surélevé, tandis qu'était lancée une seconde volée d'arcs-boutants. Le voûtement du chœur, quant à lui, ne fut achevé que vingt-cinq ans plus tard, si l'on se fonde sur la date 1269, inscrite sur le vitrail donné cette année là par l'évêque Bernard d'Abbeville. Les travaux furent ici retardés par l'incendie qui survint en 1258, calcinant les pierres des chapelles du déambulatoires. En tout vas le temps écoulé entre la construction des parties hautes de la nef et celles du choeur suffit à expliquer les changements stylistiques abondamment soulignés. En 1288, la construction de la cathédrale était regardée comme terminée, puisque c'est l'année qui figure au centre du labyrinthe de la nef. En réalité il y eut encore des adjonctions pendant plus d'un siècle : onze chapelles furent édifiées entre les contreforts de la nef, les plus anciennes à l'est, à partir de 1290, les dernières à l'ouest, jusqu'en 1375. Malgré les ruines causées par les débuts de guerre de Cent ans, on entreprit en 1366 d'achever la façade par la construction de tours : celle du sud fut élevée rapidement, mais celle du nord ne fut achevée qu'en 1401. A cette date la cathédrale d'Amiens présent le visage que nous lui connaissons aujourd'hui, et les travaux ultérieurs furent de l'ordre de l'entretien ou de la restauration.

Après les bouleversements causés par l'implantation de la cathédrale, ses abords prirent un aspect qui changea peu jusqu'à la Révolution .Au nord du parvis, dont la profondeur n'égalait pas la moitié de l'actuel, s'étendait l'église Saint-Firmin, reconstruite là après 1236; seul le chœur fut alors édifié, la nef et le portail ne l'étant qu'à la fin du XVème siècle. Entre le bras nord du transept de la cathédrale et la rivière du Hoquet, s'étendait le palais épiscopal, dont la chapelle du XIII ème siècle fut détruite au XVIII ème siècle pour céder la place au jardin. Le cloître du chapitre s'étendait au pied du chevet de la cathédrale et avait reçu le nom de "cloître des macchabées" à cause de la danse macabre qui ornait ses murs. Au sud de la cathédrale, au delà de la rue Cormont qui l'en séparait, s'étendait le quartier canonial. Sur le flanc sud du quartier canonial, fermé par une porte du côté de la ville, s'étendait l'église Saint-Nicolas-aux-jumeaux ainsi que le couvent des Céléstins. Tous les abords de la Cathédrale constituaient de la sorte un ville sainte à l'écart de l'agitation commerciale, et dont la paix n'était troublée que par les processions des jours de fête.

Texte signé Monsieur Xavier de Massary, Conservateur du patrimoine.